旅行年月:2019年5月

本日は、木曽路11の宿場町の内、馬籠宿(まごめじゅく)と妻籠宿(つまごじゅく)に中山道ハイキングコースを通って行ってみたいと思います。

前日滞在の諏訪(長野県)からだと、妻籠宿(長野県)の方が近いですが、情報によると中山道ハイキングコースは、馬籠宿(岐阜県)から妻籠宿へ向かった方が楽だということで、出発地点は馬籠宿にしました。

実際に歩いてみると、やはり馬籠からで正解でした。

妻籠からだと馬籠峠まで5kmほどあり、延々と上りになっています。馬籠からは上りで2kmほど(計8km弱)ですので、疲労はそれほどではありません。

今回は雨が降っていたこともあり、ほとんど傘をさした状態で歩きましたので、なおさらよかったと思います。

馬籠宿から妻籠宿までの時間は、ガイドによると徒歩2.5時間~3時間です。

私の場合、道中でお土産を買ったり、撮影をしながらで約2時間30分で妻籠宿(約1時間滞在)に到着しました。

馬籠宿は中山道43番目の宿場で、石畳の坂道が特徴です。また、幼少期を過ごした島崎藤村ゆかりの地として有名です。

中山道ハイキングコースを馬籠宿からスタートされる方は、最寄の中津川駅前からバスで馬籠まで来れます。

中津川駅前からのバスの時刻表は、北恵那交通HPのこちらのページの「馬籠線」のところから確認できます。

色んなお店や町並みを楽しみながら歩いていると、あっという間に通りを抜けて馬籠宿上入口に出ます。

通りを出た先の展望広場を境にほとんど人がいなくなり、馬籠峠頂上まで人とすれ違うことはありませんでした。(先を歩いている人は数組いました)

上りの山中を歩きますが、それほどきつくありませんので体力に自信がない方もご安心を。

また、荷物が多い方は、出発地点の馬籠宿もしくは妻籠宿の観光案内所で荷物を預けると、行く先の観光案内所まで届けてもらえるサービス(有料)もあります。

ハイキングマップ等詳細は各観光協会のHPで確認できます。

もち焼き手焼せんべい店のうさぎや。ここでおかきのお土産を購入。超おいしいですよ。

もち焼き手焼せんべい店のうさぎや。ここでおかきのお土産を購入。超おいしいですよ。 うさぎやのおかき

うさぎやのおかき 裏面

裏面

藤村記念館。馬籠宿本陣の跡でもある記念堂。

藤村記念館。馬籠宿本陣の跡でもある記念堂。 馬籠宿上入口。横断歩道を渡って先に進むと高札場と展望広場があります。

馬籠宿上入口。横断歩道を渡って先に進むと高札場と展望広場があります。

高札場。内容は正徳元年(1711年)の記録のものだそうです。

高札場。内容は正徳元年(1711年)の記録のものだそうです。

展望広場

展望広場 展望広場

展望広場 展望広場

展望広場 展望広場

展望広場 展望広場から中山道へ

展望広場から中山道へ

水車小屋(水車塚)

水車小屋(水車塚) 水車塚の碑

水車塚の碑 熊出没注意の看板と熊を遠ざけるための鐘。不安な方は、各観光案内所で鈴の貸し出しもしています。

熊出没注意の看板と熊を遠ざけるための鐘。不安な方は、各観光案内所で鈴の貸し出しもしています。 十返舎一九の狂歌碑

十返舎一九の狂歌碑 馬籠峠の頂上はもう目の前です。

馬籠峠の頂上はもう目の前です。 馬籠峠頂上(標高801m)

馬籠峠頂上(標高801m)

馬籠峠から妻籠宿まではずっと下りになります。

下りだして7分ほどで、一石栃立場茶屋(いちこくとちたてばちゃや/無料休憩所)と白木改番所跡(しらきあらためばんしょあと)が現れます。

そこには5月だというのに、多くの枝垂桜(シダレザクラ)が満開になっていました。なんだか得した気分でした。

その後は途中で男滝(おだき)・女滝(めだき)にも立ち寄ってから、ひたすら妻籠宿に向かって進みます。

一石栃立場茶屋が見えてきました。

一石栃立場茶屋が見えてきました。 一石栃立場茶屋前のシダレザクラ

一石栃立場茶屋前のシダレザクラ シダレザクラは1865年(慶応元年)の土砂災害にも耐えてきた古木で、南木曽町の天然記念物に指定されています。

シダレザクラは1865年(慶応元年)の土砂災害にも耐えてきた古木で、南木曽町の天然記念物に指定されています。 白木改番所跡。伐採禁止木の出荷統制を行うための番所で、かなり厳重だったようです。

白木改番所跡。伐採禁止木の出荷統制を行うための番所で、かなり厳重だったようです。

雄滝・雌滝(男滝・女滝)を見に行きます。

雄滝・雌滝(男滝・女滝)を見に行きます。

向かって左側が雄滝(男滝)。

向かって左側が雄滝(男滝)。 雄滝(男滝)

雄滝(男滝) 右奥に見えるのが雌滝(女滝)。

右奥に見えるのが雌滝(女滝)。 吉川英治著「宮本武蔵」でこの滝が剣術の修行をした舞台として登場する場所だそうです。

吉川英治著「宮本武蔵」でこの滝が剣術の修行をした舞台として登場する場所だそうです。 雌滝(女滝)

雌滝(女滝) 倉科祖霊社。1586年に松本城主の小笠原貞慶の重臣であった倉科七郎左衛門朝軌が、この場所で地元の土豪達に襲われ、従者30人と共に全滅させられたとのこと。その倉科の魂を鎮めるために祀られています。

倉科祖霊社。1586年に松本城主の小笠原貞慶の重臣であった倉科七郎左衛門朝軌が、この場所で地元の土豪達に襲われ、従者30人と共に全滅させられたとのこと。その倉科の魂を鎮めるために祀られています。

牛頭観音。石の多い急な坂道を重い荷物を運んだ黒牛の供養塔です。中山道に祀られた唯一の石仏とのこと。

牛頭観音。石の多い急な坂道を重い荷物を運んだ黒牛の供養塔です。中山道に祀られた唯一の石仏とのこと。 石畳の道が続きます。

石畳の道が続きます。 ついに大妻籠まで来ました。

ついに大妻籠まで来ました。 大妻籠の集落を経て妻籠宿へ。

大妻籠の集落を経て妻籠宿へ。

妻籠宿は中山道42番目の宿場で、800mにわたり伝統的な家屋が立ち並び、江戸時代の町並みを存分に堪能することができます。

ここで帰りのバスの時間まで余裕がありましたので、1往復しました。

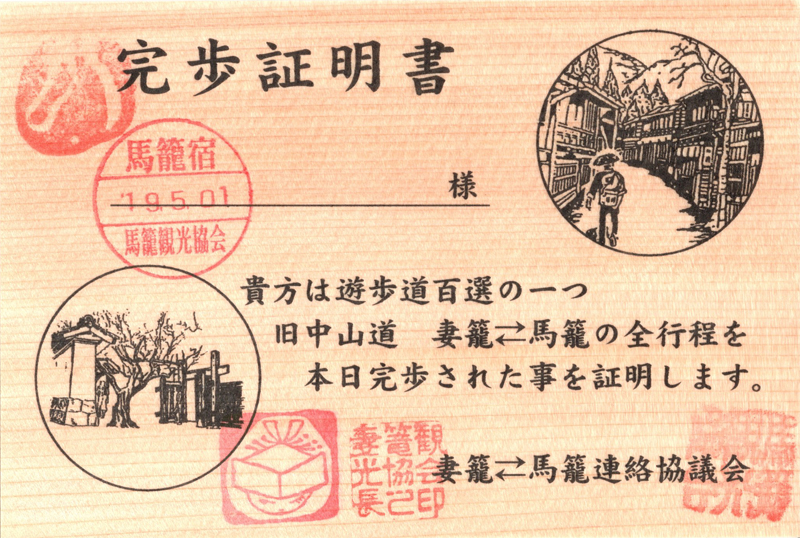

また、忘れないうちに観光案内所で完歩証明書に判子を押してもらいました。

お腹も空いていたので、妻籠宿でも人気の手打ちそば屋の「吉村屋」で食べたかったのですが、昼時だったこともあり、昨日の鰻店と同じくまた長蛇の列・・・。

元々並んでまで食事を取るのを好まない私はここでも食事を断念します。

代わりに甘味処の「鈴屋」で栗ソフトクリーム(美味しいです)を店内にていただきました。

古民家カフェといった感じで、中は広くないですがテーブル席の他座敷もありますので、ほっと一息つきたい方におすすめです。

石畳の道を歩きながら、町の上から見下ろす山の景色も同時に楽しめるのが馬籠宿。

逆に馬籠宿と比べて坂ではないので、あちこちと行き来しやすく、じっくりと観光を楽しみたいのなら妻籠宿ですね。

妻籠宿入口

妻籠宿入口 寺下の町並み(日本で最初に宿場保存事業が行われた地区)

寺下の町並み(日本で最初に宿場保存事業が行われた地区) いこまや。以前は宿泊や軽飲食も可能だったようですが、閉店したようで観光マップにも掲載されていません。

いこまや。以前は宿泊や軽飲食も可能だったようですが、閉店したようで観光マップにも掲載されていません。 いこまや

いこまや 石仏「寒山拾得」像(画像左側)。画像ではわかりづらいですが、双体像は他に類例がなく、国内唯一とされる石仏です。

石仏「寒山拾得」像(画像左側)。画像ではわかりづらいですが、双体像は他に類例がなく、国内唯一とされる石仏です。 下嵯峨屋(長屋だったうちの一戸を昭和43年に解体復元)

下嵯峨屋(長屋だったうちの一戸を昭和43年に解体復元) 下嵯峨屋内

下嵯峨屋内

馬籠宿にもあった枡形の跡

馬籠宿にもあった枡形の跡

妻籠郵便局(郵便史料館)。局前の黒いポストは全国で唯一のもの。

妻籠郵便局(郵便史料館)。局前の黒いポストは全国で唯一のもの。 妻籠宿本陣(南木曽町博物館)。島崎藤村の母の生家で平成7年4月に復元。

妻籠宿本陣(南木曽町博物館)。島崎藤村の母の生家で平成7年4月に復元。 脇本陣奥谷(国重要文化財)。現在の建物は明治10年に建て替えられたもので、島崎藤村の初恋の相手「ゆふ」さんの嫁ぎ先。

脇本陣奥谷(国重要文化財)。現在の建物は明治10年に建て替えられたもので、島崎藤村の初恋の相手「ゆふ」さんの嫁ぎ先。

高札場前の通り

高札場前の通り 水車小屋

水車小屋

鯉岩(こいいわ)。大きな鯉の形をした岩で中山道名三石の1つでしたが、明治24年の濃尾大地震で形が変ってしまったようです。

鯉岩(こいいわ)。大きな鯉の形をした岩で中山道名三石の1つでしたが、明治24年の濃尾大地震で形が変ってしまったようです。 鯉岩

鯉岩 鯉岩の由来について

鯉岩の由来について 南木曽駅

南木曽駅妻籠宿に1時間ほど滞在の後、南木曽駅行きのバスで帰路につきました。

妻籠宿からのバスの時刻表は、南木曽町観光協会公式HPの下記ページよりダウンロード可能です。

路線は馬籠線になります。

今回は1泊2日で長野県松本城~諏訪観光と中山道ハイキングをセットにしたプランでしたが、小雨とはいえ7割方傘を差しての旅となってしまいました。

1日目はタイトなスケジュールだったため、とにかく時間に追われましたが、予定通りに目的の場所を回れましたので満足です。

馬籠~妻籠のハイキングコースも晴れなら文句なしでしたが、十分に情緒漂う古いい町並みと自然を感じることができました。

木曽路には、メジャーな宿場町としては「奈良井宿」もありますので、またいずれ訪れてみたいと思います。